accueil

... l'abbé

Clergeau ... tableau

des orgues ... inventaire

en images ... autres

instruments ....l'orgue

"de Sète" .. sources

... contact

l'abbé Clergeau

sa personnalité est plus complexe qu'il n'y paraît au premier

abord et même franchement surprenante : à la lecture des extraits

ci-dessous, il semble qu'il faille définitivement abandonner l'idée

d'un "facteur d'orgues", mais considérer le personnage comme

quelqu'un ayant su s'entourer de relations dans le monde ecclésiastique,

le monde littéraire scientifique et musical, celui des facteurs d'orgues

bien sûr, mais aussi par la suite, le monde politique et financier, gérant

de cinq ou six sociétés, (société des orgues, caisse

des bonnes oeuvres, crédit des paroisses, banque des dépots, société

des institutions de Boulogne et Saint-Mandé, et même la "société

des eaux de Calais "!) ce qui lui permit si on en croit les journaux de

l'époque (Journal des économistes juin 1867) de mener grand train

(traitement de 23000 fr et maison de campagne à Enghien) mais le conduisit

à la faillite, la prison et la fuite...

un personnage très Balzacien, en somme...

l'homme

d'église, l'écrivain

l'action

dans le domaine musical

l'inventeur,

les brevets

les

orgues Clergeau, facture, buffets, composition

l'homme

d'affaires, les sociétés et la faillite

l'homme

d'église, l'écrivain

Nous n'avons hélas pas de portrait, mais il serait né à

Auxerre le 29 mars 1805, aurait été ordonné prêtre

en 1828, et pris sa retraite ecclésiastique en 1844 (archives diocésaines

de Sens, communication de J.M. Cicchero

facteur d'orgues) ; il est cependant toujours cité comme "chanoine

honoraire de Sens", avec toujours le titre d'abbé, y compris lors

de ses démêlés judiciaires...

Nous n'avons hélas pas de portrait, mais il serait né à

Auxerre le 29 mars 1805, aurait été ordonné prêtre

en 1828, et pris sa retraite ecclésiastique en 1844 (archives diocésaines

de Sens, communication de J.M. Cicchero

facteur d'orgues) ; il est cependant toujours cité comme "chanoine

honoraire de Sens", avec toujours le titre d'abbé, y compris lors

de ses démêlés judiciaires...

et on sait finalement assez

peu de choses de la jeunesse de l'abbé Clergeau : on trouve quelques

renseignements sur lui dans ses ouvrages, bien sûr, mais aussi dans les

journaux de l'époque, qui constituent une précieuse source d'information.

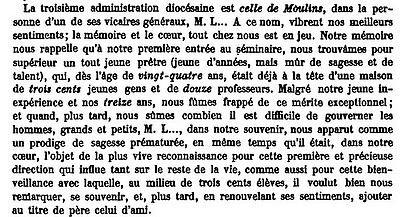

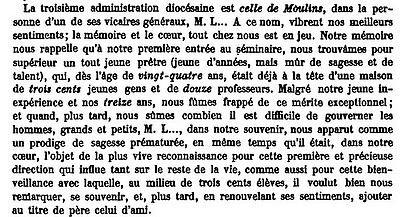

Reportons nous à

la dédicace de l'étude historique et biographique de Chateaubriand

parue en 1860, dans laquelle il explique :

<<...vouer sa gratitude à une troisième administration diocésaine

[de Moulins], en la personne de son ancien supérieur au petit séminaire,

M. L.. ,agé de 24 ans, lui-même étant alors agé de

13 ans>> voir l'extrait ci-dessous

(remarque : l'"école secondaire ecclésiastique"

ou petit séminaire de Moulins ayant ouvert en 1823 à Yzeure (Allier),

cela fixerait cependant une année de naissance postérieure à

1810, à moins qu'il n'évoque l'âge de son supérieur

(24 ans) à une époque précédant son entrée

au petit séminaire à treize ans).

"Chateaubriand, sa

vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour, Mullat et Boulanger

1860)

"Chateaubriand, sa

vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour, Mullat et Boulanger

1860)

on trouve deux prénoms différents suivant les publications :

soit "Emile" (inv.35 page 338), soit "Jean-Baptiste-Germain";

mais c'est ce dernier qui revient quasiment toujours, par exemple ici :

<<Pour toute réponse à la nouvelle édition du factum de

M. Clergeau, chanoine de Sens, appuyé d'une consultation de Me Gressier, avocat,

au sujet du Symphonista, M. l'abbé Guichené,... adresse à ces messieurs la lettre

suivante... noms cités: François Guichené (Abbé.), Jean-Baptiste-Germain

Clergeau (Abbé.) Éditeur impr. É. Dupeyron, 1858 >>

de même, dans quelques

inventaires, dont celui cité, on trouve l'orthographe CLERGEOT; mais

dans toutes les publications consultées et les ouvrages imprimés,

le nom écrit est bien CLERGEAU, et Emile Clergeau est présenté

comme un "parent"; les renseignements ci-après attestent bien

de l'existence d'Emile Clergeau, qui apparaît comme étant le frère

de Jeanne-Alexandrine, seconde épouse de Dominique-Auguste Alizant, le

facteur d'orgues qui réalisa nombre des instruments vendus par l'abbé

Clergeau. (archives

en ligne de l'Yonne, site filae.com

et communication de J.MCicchero).

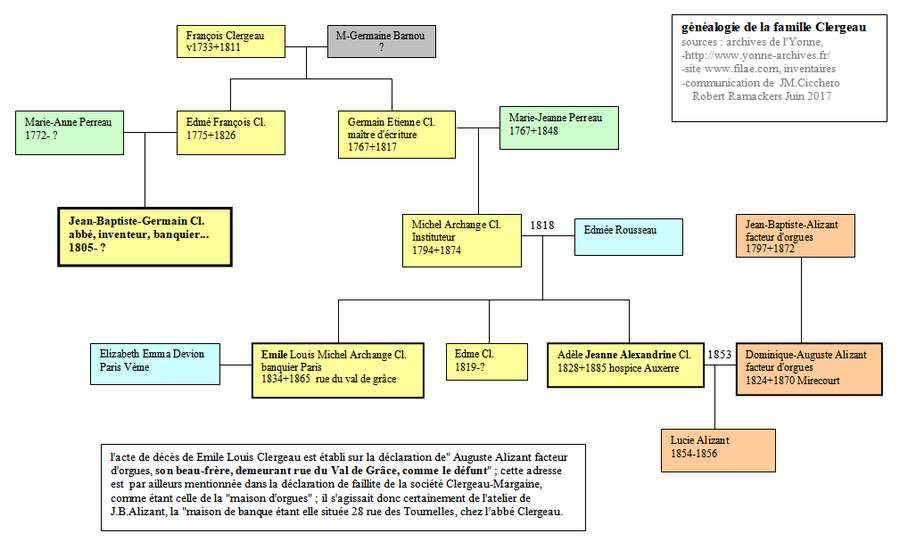

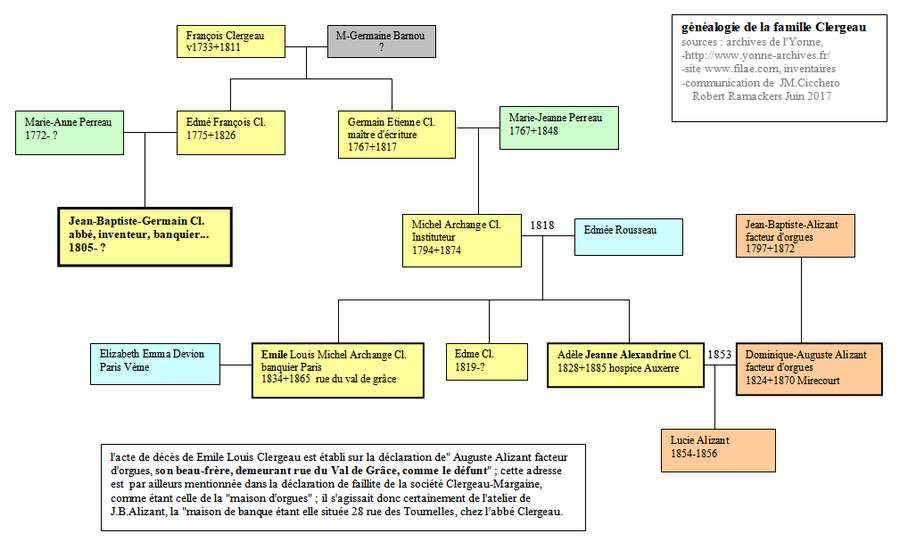

extrait

de l'arbre généalogique de la famille Clergeau en lien de parenté

avec l'abbé Clergeau

dans la revue "l'ami

de la religion et du roi" on apprend ensuite qu'il obtient une bourse de

la ville au commencement de ses études à Auxerre, puisque la mise

à disposition d'élèves méritants,de quinze livrets

de quinze francs est envisagée comme une sorte de "restitution"

:

<<..Mr l'abbé Clergeau, ..., vient de mettre à disposition

de l'autorité municipale de la ville d'Auxerre quinze livrets de quinze

francs chacun, de la caisse de prévoyance de cette ville, pour être

distribués aux élèves de toutes les écoles gratuites

sans distinction, qui s'en montreraient les plus dignes....Mr le maire faisait

ressortir aussi toute la délicatesse de l'action de Mr l'abbé

Clergeau, qui, ayant au commencement de ses études à Auxerre,

obtenu une bourse de la ville, semble ne voir dans son acte de munificence,

qu'une sorte de restitution..>>(ref:Gallica l'ami de la religion et du

roi)

il sera ensuite (peut-être

après d'autres nominations ailleurs ?) curé de Villeblevin (Yonne),

paroisse à laquelle il fait don en 1852 d'un "orgue de son système"

<<don d'un orgue

de 8 jeux à la paroisse de Villeblevin (Yonne): DIOCESE DE SENS. Nous

recevons la lettre suivante « Je vous pris de vouloir bien enregistrer dans

vos colonnes une nouvelle générosité de M. l'abbé Clergeau, auquet l'art et

les pompes religieuses doivent le système de transposition appliqué à t'orgue,

générosité non moins remarquable par sa valeur intrinsèque que par le motif

qui l'a déterminée. C'est à Villeblevin, dont alors il était curé, que M. Clergeau

a eu la première idée de la transposition, qui a pour l'effet de simplifier

le jeu de l'orgue, sans sortir des règles de l'art. La capitale n'a pas tardé

à apprécier cette importante innovation tant par ses artistes que par les encouragements

du ministère; une véritable révolution s'est faite dans la facture, et aujourd'hui

toute la France, depuis les cathédrates jusqu'aux plus simples hameaux, connaît

et apprécie le système de M. l'abbé Clergeau. On estime à près d'un Million

la valeur des instruments transpositeurs livrés depuis trois ou quatre ans.

Par reconnaissance envers Dieu, qui a permis un aussi grand succès, et dans

des circonstances, il faut le dire, aussi peu avantageuses pour les arts, M.

Clergeau vient de faire don à notre paroisse, témoin de son premier travail,

d'un magnifique orgue à tuyaux de son système et établi par ses soins.Il se

compose de 8 jeux de 8 pieds, prestant, bourdon, grande flûte, nizard(sic),

doublette, cornet, basse et dessus de trompette basse de clairon et dessus de

hautbois, etc. en tout près de 600 tuyaux. Transposition de 12 notes, tant au

clavier à main qu'au clavier de pédales, montre de trente-cinq (sic) tuyaux

brillants enchâssés dans une plate-face sculptée et de gracieuses tourelles

ornées de draperies en bois sculpté. La composition intérieure et extérieure

de ce bel instrument ne laisse rien à désirer. Cette donation est assez honorable

pour les arts et pour les artistes, assez généreuse par elle-même et par son

motif pour mériter une mention. Pour moi qui administre la commune depuis quarante-huit

ans, je vous laisse à devenir Monsieur le rédacteur, le contentement qu'éprouve

un vieillard de soixante-seize ans, pénétré d'un profond dévouement pour son

pays natal. L'éclat des pompes religieuses qui résulte d'un si bel accompagnement

réjouit ma vieillesse et couronne tous mes efforts en accomplissant tous mes

voeux. Veuillez, etc. Le maire de Villeblevin, Bourgouin>> (réf:Gallica

"l'ami de la Religion et du Roi 1852)

(notons qu'actuellement, c'est un orgue de Cavaille-Coll qui

se trouve à Villeblevin (inv.89 YO-40), mais on trouve à Champigny

(inv.89 YO-14) et Vinneuf (inv.89 YO-43), deux communes très proches,

deux orgues Clergeau : l'un d'entre eux proviendrait-il de Villeblevin, ou ce

dernier a-t-il été vendu à une autre paroisse ?)

mais les "libéralités"

de l'abbé Clergeau sont multiples :

-dons d'argent :

<<M.

l'abbé Clergeau, du clergé de l'Yonne, ex-aumônier de M. de Châteaubriand, et

auteur de l'orgue transpositeur, vient de donner à M. le ministre de la guerre

une somme de trois cents francs pour être distribués spécialement aux gendarmes

victimes plus ou moins de leur dévouement, lesquels n'auraient pas été récompensés

par un avancement immédiat ou de toute autre manière. Nous nous rappelons qu'il

y a quelques mois, M. l'abbé Clergeau faisait à la ville d'Auxerre un don de

750 fr., pour être distribués en brevets de la caisse de prévoyance aux élèves

pauvres des écoles primaires de cette ville, dans le but de populariser cette

institution.>>(réf:Gallica "l'ami de la Religion et du Roi

1851)

-contribution à

la construction de l'orgue de Choeur de la cathédrale de Sens :

<<...Un orgue d'accompagnement de quinze jeux distribués sur deux

claviers à mains et pédales et du système transpositeur

de M. L'abbé Clergeau vient d'être inauguré au choeur de

la Métropole de Sens, le jour de la sollennité de l'Assomption,

et de nouveau les 25 et 2? Août en présence de tout le clergé

du diocèse réuni pour la retraite et le synode...Ce magnifique

instrument, le plus complet qui existe au choeur de toutes nos cathédrales

de France, est dû aux soins persévérants et à la

générosité de M. l'abbé Clergeau, qui en a partagé

la dépense avec le gouvernement.Par cette bonne oeuvre, entre autres,

M. l'abbé Clergeau, chanoine de Sens...>>(ref:Gallica l'ami de

la religion et du roi 1855 juill.sept) (orgue Ducroquet 1854 inv.89 YO-34)

-lors du CONGRÈS pour la restauration du Plain-Chant et de la

musique religieuse 3 août 1860...

<<Ensuite

il annonce à l'assemblée que M. l'abbé Clergeau, membre du Congrès, a versé

entre les mains du trésorier, à titre de don et sans affectation spéciale, une

somme de 500 fr. L'assemblée charge le bureau de transmettre à l'abbé Clergeau

l'expression de sa vive reconnaissance...>>

il faut croire que le brevet

du mécanisme transpositeur déposé en 1845, adopté

par le facteur d'hamoniums Alexandre, lui avait rapporté de confortables

subsides... on trouve le chiffre de "un million" et même plus

loin, "trois millions" !...

<<... aujourd'hui toute la France, depuis les cathédrales

jusqu'aux plus simples hameaux, connaît et apprécie le système de M. t'abbé

Clergeau.on estime à près d'un million la valeur des intruments

transpositeurs livrés depuis trois ou quatre ans...>>(cité

au-dessus l'ami de la Religion et du Roi 1852)

haut de page

les écrits :

une "étude

historique et biographique de Chateaubriand" parue en 1860

.........................................

.........................................

"Chateaubriand, sa vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour,

Mullat et Boulanger 1860)

BNF Gallica

dans la préface, l'auteur adresse son hommage "au clergé

en général", puis à "l'administration diocésaine

de Sens", dont le vénérable chef, l'ayant un jour "surpris

dans l'organisation des choeurs de notre église", et "après

s'être rendu compte de nos moyens", lui fait l'honneur de "l'appeler

à sa cathédrale pour en faire l'application, ... , puis donner

la mission plus large de faire adopter ... ces moyens partout, pour la propagation

de la musique religieuse, au profit des pompes de l'Eglise."

ensuite, à l'adresse de celle de Paris, qui l'envoie auprès de

la personne de M. de Chateaubriand : << vous vous occupez d'art, votre

place est auprès du poète-écrivain>>

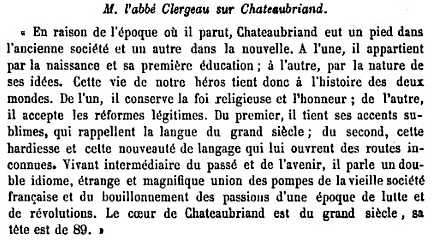

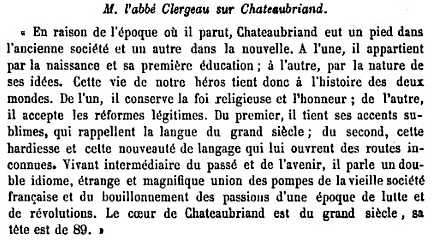

dans cette oeuvre très

lyrique ("Atala fut aux esprits...ce que le lever d'un beau jour est aux

ténèbres..."), après le récit de la vie et

des voyages, vient l'éloge de la défense du christianisme : <<...

L'apparition du Génie du Christianisme ne pouvait manquer d'obtenir en

France presque toutes les sympathies, après les funestes résultats

des livres impies de Voltaire, de d'Alembert, de Diderot...>> puis une

longue fresque historique sur l'époque mouvementée qui suivit

la révolution, les engagements politiques de Chateaubriand, et enfin

la retraite, la rédaction des Mémoires...

à rapprocher de l'orgue Clergeau très "ancien

régime", en plein milieu du XIXème siècle...

à rapprocher de l'orgue Clergeau très "ancien

régime", en plein milieu du XIXème siècle...

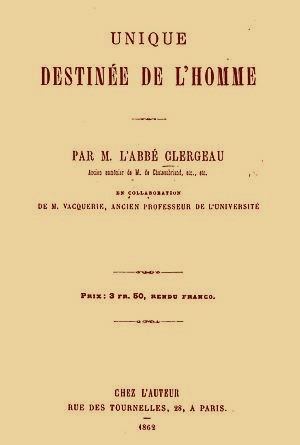

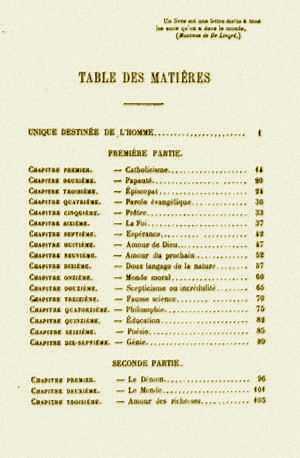

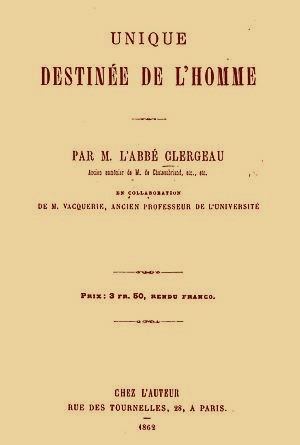

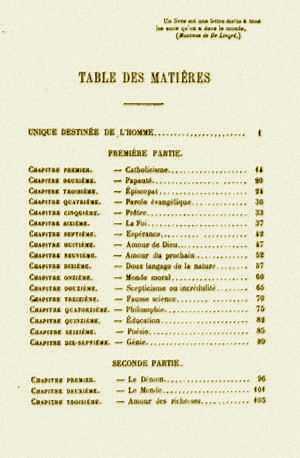

il est également

l'auteur d'un autre livre : "l'unique destinée de l'homme "1862

(chez l'auteur) réf: bibl.diocésaine de Dax

.....

.....

édité cette fois "chez l'auteur", qui se fait cette

fois éditeur...

les revues

l'abbé Clergeau fonde un journal "le drapeau catholique" mai

1860 ; cette publication posa quelques problèmes... on lit dans l'Histoire

critique et anecdotique de la presse parisienne :

<<...fondé et subventionné par l'abbé

Clergeau, ancien aumonier honoraire de Mr de Chateaubriand, auteur d'une vie

du chantre d'Atala, ancien chanoine de Sens, ancien associé d'Alexandre

Père et Fils, inventeur de l'orgue transpositeur, ancien fondateur de

la Caisse générale du Clergé S.G.D.G., ni des tribunaux,

ancien directeur des Eaux de Calais, créateur imaginaire du Tir National,

propriétaire rue des Tournelles du légendaire hôtel de Ninon

de Lenclos, ce journal était consacré à Jésus et

à Marie, sous la figure de Charles Marchal (de Bussy). On y houspillait,

en style de sacristain, Pierre Leroux, Proudhon, Louis Blanc, le Léonor,

directeur politique du Siècle, la philosophie, la révolution....Le

Drapeau Catholique fut amené devant la police correctionnelle 6ème

chambre, et reconduit à Sainte-Pélagie. ... Le Drapeau catholique

fut remplacé par la Gazette religieuse...L'abbé Clergeau, surpris

dans sa foi industrielle en fut quitte pour un billet de quelques centaines

de francs, et la religion catholique pour un journal honteux de moins...

... L'abbé Clergeau est un spéculateur de première force.

Intelligence agile, tempérament froid, il ne s'est élancé

dans le monde que pour y monter des affaires; il n'a mis de coté sa lourde

robe noire que pour nager avec aisance à travers la spéculation...

nous le reverrons plus tard à l'oeuvre dans les coulisses du journal

l'Orphéon...dont il est le deus ex machina. Mais que dites vous d'un

abbé de ce modèle, qui s'érige aujourd'hui en moraliste

et en protecteur de l'institution chorale?...>>

lire l'article complet dans : "Gazettes

et gazetiers : histoire critique et anecdotique de la presse parisienne

; deuxième année par J.F.Vaudin E.Dentu Paris 1863) page 157 et

suivantes

on notera ce trait de caractère <<"..spéculateur

de première force, intelligence agile, tempérament froid..."

>>

haut de page

l'action

dans le domaine musical

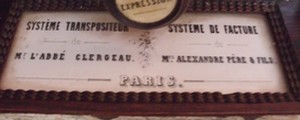

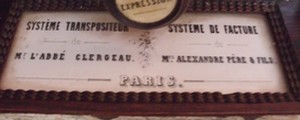

ayant déposé

un brevet et conclu un accord avec la manufacture d'harmoniums-melodiums Alexandre

aussitôt après, il est clair que le principal de son action consistera

à diffuser massivement ce système dans toutes les paroisses, en

prônant une évolution des pratiques musicales dans la liturgie.

mais ses prises de position en faveur de la suppression du plain-chant en faveur

de la musique provoquent de vives réactions :

dans LA

MAITRISE journal de musique religieuse : 5ème année . 1859-1860. <<Il

est tombé dernièrement entre nos mains une pièce extrêmement curieuse, et que

nous croyons devoir enregistrer dans la Maîtrise comme un incroyable monument

d'aberration de quelques membres du clergé, à l'endroit du chant grégorien.

Cette pièce est extraite d'un Prospectus de M. l'abbé Clergeau, inventeur de

l' Orgue transposileur , qui est fort populaire en France, dans les paroisses

rurales où il fait l'admiration des curés et de leurs naïves ouailles, mais

qu'un savant a cru apprécier avec justice , au nom de la science, en disant

très- carrément que cet instrument ne vaut rien. S'il est fâcheux pour un ecclésiastique

de s'exposer à subir un tel jugement, il est doublement regrettable de le voir

patronner une idée comme celle qui est produite dans la lettre que nous empruntons

à son Prospectus de 1858, et qu'il fait précéder de ce titre beaucoup trop remarquable:

Lettres sur la suppression du Plain-Chant. ...>> ...<< Ainsi, pendant

que des travaux sérieux préparent la restauration du chant douze fois séculaire

de l'Église, trois hommes investis de son sacerdoce [l'abbé Euvrard,

l'abbé Clergeau, l'abbé Prunier], se figurent faire une chose

utile à la Religion en le dépréciant, en déclarant sa succession ouverte au

profit de la musique, et, aveugles qui ne savent ce qu'ils font, se constituent

fossoyeurs d'une nouvelle espèce, et se hâtent de procéder à l'enterrement du

Plain-Chant>>

on le retrouve dans un congrès pour la restauration

du plain-chant :

dans "Le Ménestrel journal de musique 1860" : CONGRÈS pour la restauration

du Plain-Chant et de la musique religieuse. 2ème séance préparatoire

tenue à Paris, le vendredi 3 août 1860, dans les salons d'Érard, rue du Mail,

13 : don de 500 fr. pour se faire pardonner une publication peu appréciée

?

<<...Ensuite il annonce à l'assemblée que M. l'abbé Clergeau, membre du

Congrès, a versé entre les mains du trésorier, à titre de don et sans affectation

spéciale, une somme de 500 fr. L'assemblée charge le bureau de transmettre à

l'abbé Clergeau l'expression de sa vive reconnaissance.>>

<<...Après une discussion à laquelle prennent part MM.

Allier, Pelletier, de la Fage, d'Ortigue, Dhibut, Schmitt, Calla, Gautier, Arnaud,

de Geslin, Jules Bonhomme et autres, il est résolu que le bureau exprimera à

M. l'abbé Clergeau l'étonnement qu'a causé à l'assemblée la lecture du prospectus,

bulletin n° 41, attendu que dans cette publication, où M. Clergeau excipe de

sa qualité de membre du Congrès, l'idée mère du Congrès est totalement dénaturée.

Le bureau est également chargé de prier M. l'abbé Clergeau d'insérer dans le

bulletin le plus prochain une rectification, et de lui donner l'assurance que

le Congrès, pour la restauration du pain-chant et de la musique d'église, ne

peut que se montrer fidèle à son nom...>>

on rencontre également l'abbé Clergeau dans diverses autres publications

:

MONOGRAPHIE UNIVERSELLE DE L'ORPHÉON SOCIETES CHORALES Librairie

Ch, DELAGRAVE, 15, rue Soufflot, Paris. <<1856. — J. Simon ( -1868) eut

l'idée de mettre au concours, entre les instituteurs de France, un mémoire traitant

des deux points suivants : 1° Quelle peut être l'influence du chant choral et

de la musique sur les populations rurales? 2° Qîiels sont les meilleurs moyens

d'en favoriser la propaç/ation? Le prix offert consistait en une médaille d'argent

et une somme de deux cents francs. Quantité de manuscrits très minutieusement

élaborés parvinrent. Une commission d'examen formée de Delsarte, président;

Félicien David, Delaporte, Elwart, Antony Béraud, l'abbé Clergeau, L. de Rillé,

Giuseppe Danièle, F.-J. Simon, Vauthier d'Halluvin et Camille de Vos, membres,

fut chargée de les compulser.>>

7 octobre 1860 JOURNAL DES INSTITUTEURS 3ème année

n°41

<<...ne se trouveront désormais que chez leur auteur, M. JOUAN, instituteur

à CARO (Morbihan), les livres ci-après (vivement recommandés par M. l'abbé CLERGEAU)

et dont il sera, sous peu, parlé avantageusement dues ce Journal. Le prix en

a été réduit en faveur de MM. les Instituteurs : 1° Recueil de Mélodies d'église,

40 centimes, au lieu de 1 fr. (4 fr. la douzaine.) 2° Nouvelle Messe, 20 c,

au lieu de 60 c. (2 fr. la douzaine.) 3° L'Art d'accompagner le Plain-Chant,

1 fr., au lieu de l fr. 50c. 4° Méthode d'Orgue-Transpositeur, 1 fr. 80 c, au

Heu de 2 fr. 50 c, Payer en timbres-poste, si l'on veut.>>

« Le journal nouveau contribua

encore très effectivement à la formation nécessaire d'un répertoire national,

par l'ouverture périodique de concours de composition musicale qui procurèrent

à de nombreux compositeurs populaires l'occasion de mettre en lumière leurs

talents spéciaux et otlrirent ainsi aux sociétés un large choix d'œuvres nouvelles

écrites dans une note répondant à leurs aptitudes particulières. « Sur la fin

de 1861, Delaporte abandonna la direction et la propriété de son journal à quatre

de ses plus fidèles collaborateurs et soutiens : F.-J. Simon, déjà rédacteur

en chef; P. Torchet, directeur-inspecteur des orphéons de Seine-et-Marne; F.

de Marie, pianiste-compositeur distingué, et l'abbé Clergeau. » (Ab. Simon.)

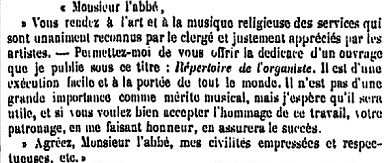

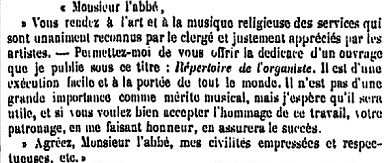

"l'univers musical" dédicace de Fessy 1er janvier

1856

"l'univers musical" dédicace de Fessy 1er janvier

1856

...

haut de page

l'inventeur,

les brevets

les recherches de mécanismes à

adpater aux instruments fabriqués par la maison Alexandre se faisaient

dans son luxueux appartement du 28 rue des Tournelles (Hôtel particulier

de Sagone où résida Ninon

de Lenclos), ce qui occasionnait des nuisances

sonores insupportables pour les voisins qui lui firent un procès ! Dans

la "gazette des tribunaux, aout 1853", l'avocat des propriétaires

y résidant , indiquait que <<les

transformations harmoniques subies incessamment par les nombreuses orgues voiturées

sans relâche de l'appartement de M. l'abbé Clergeau aux ateliers

de ses facteurs, et vice-versa, avaient converti cette habitation célèbre

par ses souvenirs historiques, en une véritable maison de commerce...>>

s'agissait-il de melodium Alexandre, livrés chez lui pour y adapter son

transpositeur et sa plaque ? On trouve aussi la description de mécanismes,

qui superposés au clavier, permettaient de réaliser des accords

tout faits pour l'accompagnement des chants. La mise au point de ces mécanismes,

devait mettre les oreilles de ses voisins à rude épreuve, pour

qu'ils saisissent la justice!

l'hôtel de Sagonne 28 rue des Tournelles, et la façade boulevard

Beaumarchais

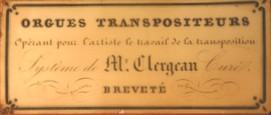

le transpositeur

les prémisces (Roller,

Blanchet, Muller...) : ce dispositif bien connu de nos jours est sans doute

apparu bien avant le dépot de brevet, et sous plusieurs formes (dans

le système de Roller, le clavier se déplaçait latéralement

sous les cordes d'un piano...);

on lit par exemple dans

le Courrier des Alpes du 25 mars 1862 :

<<Vous savez quelle, vogue ont aujourd'hui les harmoniums,

et quel immense service, malgré leur grande infériorité vis-à-vis des orgues,

ils ont rendu à la musique religieuse. Vous savez aussi le bruit qu'on a fait

en France, au sujet du clavier-transpositeur et le parti qu'a tiré de

cette, invention M. l'abbé Clergeau, dont je ne méconnais point les mérites.

Et bien, M. Reydet, avant qu'aucun harmoniun existât encore dans notre pays,

et par la seule étude d'un accordéon, n'avait pas seulement imaginé et fabriqué

en entier, à lui seul, deux harmoniums dont le dernier est de cinq ou six jeux

complets et des plus puissants, mais il y avait encore appliqué le mécanisme

d'un clavier-transpositeur. Je puis attester d'avoir vu tout cela chez ce bon

curé de Viuz-Faverges, dont l'hospitalité était des plus cordiales et d'avoir

touché son clavier-transpositeur, bien des années avant que les journaux français

nous eussent parlé de la découverte de M. l'abbé Clergeau et de son brevet d'invention.

Comme il est juste de rendre à chacun ce qui lui appartient, ne fût-ce que dans

l'intérêt de l'histoire de l'art, j'espère, monsieur le directeur, que vous

voudrez bien accueillir ces petits détails qui sont honorables pour notre Savoie

et que vos abonnés, j'aime a le croire du moins, ne liront pas sans quelque,

satisfaction. J'ai l'honneur d'être, etc. L'abbé G.-F. PONCET>>le

courrier des alpes, 25 mars 1862 (www.memoireetactualite.org)

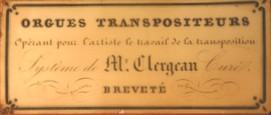

mais c'est sans doute après le dépot du brevet en 1845, et l'application

aux harmoniums, (accord avec la maison Alexandre), puis aux orgues que ce système

va se généraliser jusque dans les plus petites paroisses; on notera

que ce qui est appelé "orgue transpositeur" dans les publications,

est en fait un harmonium à clavier transpositeur. Les harmoniums "Clergeau"

étaient exposés dans ses locaux, mais de même que pour les

orgues qui nous préoccupent, ne s'agissait-il pas d'instruments sous-traités,

et revendus sous la marque Clergeau, en raison de la présence du clavier

transpositeur?

réf. BNF

Gallica .......

réf. BNF

Gallica .......  http://harmonium.forumactif.org/

http://harmonium.forumactif.org/

-dans les compte-rendus du procès en

contrefaçon que Debain fit à Alexandre entre 1840 et 1845, portant

notamment sur l'appellation "harmonium", on lit dans la gazette des

tribunaux de juillet 1858 :

<<l'abbé Clergeau s'est mis à la tête d'une grande

exploitation d'orgues, et répand ses prospectus (et quels prospectus!)

à un nombre effroyable au moyen d'une licence qu'il a obtenue du ministère

des finances et qui l'affranchit du droit de timbre.Mr l'abbé Clergeau

a des rapports d'affaire avec Alexandre, et sous le couvert de l'abbé

Clergeau, Alexandre fait prôner ses instruments, auxquels il donne en

ce cas avec une sécurité apparente, le nom d'harmonium....>>

-gazette

des tribunaux de février 1859 :

<<...l'abbé Clergeau n'est ni l'agent, ni le représentant

de la maison Alexandre, mais bien un client acheteur...les instruments qui lui

ont été livrés, ou l'ont été à des

tiers par ses ordres, ses clients personnels, lui ont été vendus

à lui-même...>>

<<l'abbé Clergeau s'est mis

en communication avec les membres du clergé pour la fourniture d'orgues

à bon marché pour les églises de campagne. Il a sa maison

séparée, ses prospectus;

s'il prend le nom harmonium, Mr Alexandre n'y est pour rien. A Mr Debain de

le poursuivre si cela lui convient...>>

afin de diffuser largement les bienfaits de son invention, il propose

<<Nota 1°) : "...de se rendre lui-même dans

chaque chef-lieu, à l'époque des retraites, s'il y est autorisé...

Mr le Ministre des Cultes, à peine informé du travail de l'auteur,

a de suite commis l'un des plus grands organistes de la capitale Mr Simon ...

inspecteur des orgues de toutes les cathédrales de France, pour examiner

le mécanisme de Mr Clergeau. ... Mr le Ministre des Cultes qui, sans

aucun doute en recommandera l'emploi aux respectables chefs des diocèses,

... ".>> Mécanisme musical transpositeur pour orgue et piano

par Mr Clergeau, Sens imprimerie Thomas-Malvin 1845

et il est précisé ensuite :

<<Nota 2°) : " Le prix des orgues expressives

Melodium, avec transpositeur, variera de 150 à 750 fr. Les moins forts

produisent un effet suffisant pour les églises ordinaires de la campagne>>(

note : l'orgue Melodium est fabriqué par la maison Alexandre.)

En prétendant pouvoir former un "organiste de campagne" en

quelques semaines, grâce à son invention, l'abbé Clergeau

va sans sûrement trop loin, et provoque des réactions assez vives

:

dans la Revue de la Musique religieuse, populaire et classique

fondée et dirigée par F. Danjou organiste de la métropole de Paris. (Paris,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 17. 1845) Première année 1845 pp ; 175-179 : (I

mai 1 13/1845) « Mécanisme musical transpositeur pour orgue ou piano, par M.

Clergeau, curé de Villeblevin, diocèse de Sens(yonne) ses effets sur l'orgue

et sur le piano, ses conséquences dans le monde musical suivi d’une lettre appréciative

de Mrg. L’Archevêque de Sens; d’une lettre de M. l’inspecteur de l’instruction

primaire; d’un rapport fait à M. le ministre des cultes par M. Pollet, organiste-accompagnateur

de Notre-Dame de Paris. ... voici en peu de mots en quoi il consiste : M. Clergeau

a inventé un mécanisme pour opérer sur un clavier la transposition dans tous

les tons. En fait, ce mécanisme peut être ingénieux, il petit être utile dans

quelques cas, et déjà MM. Roller et Blanchet, facteurs célèbres de piano, en

ont fait l’application il y a plusieurs années. Je ne sais en quoi la découverte

de M. Clergeau diffère de celle de M. Roller; le moyen importe peu, le résultat

est le même ... ... Mais il ne s’arrête pas là, et dans un prospectus pompeux,

dont on a lu le titre en tête de cet article il annonce la prétention d’accomplir

un progrès immense, de changer la face du chant religieux en France, à l’aide

de cette découverte. Il suffira d’acheter à M. Clergeau un orgue, une méthode

de plain-chant, une méthode de musique, il donnera son mécanisme par-dessus

le marché, et tout sera sauvé, l’art, le culte, la religion. ... >>

cité par Robert Martin dans "les ateliers de l'abbé Clergeau" le monde de l'orgue

http://monde-orgue.cutureforum.net

in étude

de Maurice Rousseau site http://www.plenumorganum.org/

in étude

de Maurice Rousseau site http://www.plenumorganum.org/

à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de

1855 et du rapport publié par François-Joseph Fétis, on

apprend que grâce au "concours actif du clergé", il a

pu placer un très grand nombre d'instruments (harmoniums à transpositeur),

et que cela a rapporté "trois millions" en l'espace de quatre

années...

<<La transposition sur l’orgue par un moyen mécanique a beaucoup préoccupé

les facteurs il y a environ dix ans, parce que son utilité est fréquente à l’église,

en raison des voix qui composent le choeur, et parce que le diapason actuel

n’est plus celui de l’orgue ancien. [27] M. l’abbé Clergeau, aujourd’hui chanoine

de Sens, produisit, en 1845, un mécanisme de ce genre appliqué aux orgues à

anches libres, et obtint un succès dont il n’y a pas d’exemple, par le grand

nombre d’instruments de ce genre qui lui furent demandés. Le concours actif

du clergé lui a procuré le placement de ses orgues dans les plus petites communes.

Tel a été l’appui que son entreprise a trouvé partout, que, dans le court espace

de quatre années, la vente de ses instruments a produit trois millions. M. l’abbé

Clergeau a rendu de véritables services au culte, ainsi qu’à la musique, en

répandant le goût du chant accompagné, là où il était inconnu, et faisant connaître

le chant de l’harmonie à des populations qui n’en avaient pas même l’idée...>>

François-Joseph FÉTIS Exposition universelle de Paris, en 1855 Fabrication des

instruments de musique Rapport Exposé historique de la formation et des variations

de systèmes dans la fabrication des instruments de musique IIIe SECTION 1re

Partie Orgues d’églises et de chapelles page 39 Études

et documents en ligne de l’IRPM

mais aussi : <<...Parmi les instruments soumis à l’examen

du Jury de la XXVIIe classe, celui que M. Théodore Nisard, ancien organiste

de Paris, a exposé, a fixé son attention. L’auteur l’annonçait comme un nouveau

système d’orgue, avec un nouveau clavier qui transpose instantanément, sans

aucune préparation, et d’une manière tout à fait distincte, la musique moderne

et le plain-chant. Cet instrument devrait donc inspirer de l’intérêt au Jury,

sous le rapport de la sonorité, comme sous celui de la transposition, qui doit

être en effet très-différente dans le plain-chant de ce qu’elle est dans la

musique moderne...>>

<<Ces deux difficultés qui, à d'autres temps, auraient

pu être insolubles, ne le sont point dans l'état actuel de l'art. Est-il quelqu'un

, en effet, qui puisse ignorer encore les prix si réduits auxquels on peut obtenir

aujourd'hui des orgues, surtout depuis qu'on y a substitué l'harmonium? Quelle

est la paroisse qui ne pourrait réunir 500 fr., par exemple, pour acquérir au

moins un orgue-lranspositeur de M. l'abbé Clergeau? Dans les trois quarts des

communes , pour arriver là, il suffirait de le vouloir>> www.memoireetactualite.org

le courrier des alpes 22 décembre 1855

forum harmonium http://harmonium.forumactif.org/

forum harmonium http://harmonium.forumactif.org/

(l'orgue transpositeur est en fait un harmonium à clavier transpositeur)

l'invention est citée dans "l'histoire

chrétienne des diocèses deFrance, de Belgique, de Savoie et des

bords du Rhin Paris (1855 Clavel de Saint-Geniez : <<Les

orgues ... aujourd'hui, les plus petites villes en ont : et un grand nombre

de simples paroisses rurales s'imposent le sacrifice de s'en munir afin de procurer

les charme de sa musique aux modestes paysans qui assistent aux offices. Cet

usage se répand de plus en plus depuis que Monsieur l'abbé Clergeau,

chanoine de Sens, y a introduit le précieux perfectionnement du transpositeur:

au moyen duquel, avec quelque attention, toute personne intelligente, peut facilement

en faire sortir les principales mélodies des solennités religieuses...>>

le "symphonista" de l'abbé François Guichené

bénéficiera aussi de l'invention de Clergeau

journal "l'univers musical" Paris Bruxelles 1er Janvier

1856

journal "l'univers musical" Paris Bruxelles 1er Janvier

1856

CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE. VINGT-CINQUIEME SESSION. Auxerre,

chef-lieu du département de l'Yonne, du 1er au 5 septembre 1858 ...

LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES DU CONGRÈS SCIENTIFIQUE... CLERGEAU (l'abbé,)

à Paris...

RAPPORT DE LA COMMISSION NOMMÉE PAR LE CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE POUR EXAMINER

L'EXPOSITION DE l'INDUSTRIE DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE.<<dans la salle

n°9...Un piano à articulation améliorée, présenté par M. Viollet, un buffet

en chêne sculpté de M. Bigot, l'orgue transpositeur si bien connu et si apprécié

de M. l'abbé Clergeau, un excellent orgue d'église de M. Chazelles, d'Avallon,

remarquable par la simplicité de sa construction et la puissance sonore et harmonieuse

de ses jeux...>>

autres brevets :

-brevet anglais (caster

wheel ?) (traduction incertaine: roulettes? roulements? à rapprocher

de l'invention de l'abbé François Guichené (roulement à

cylindre ou "boite à chapelet" destiné à améliorer

le balancement des cloches)

<<1648. And to Michael Henry, of 84, Fleet-street,

in the city of London, Patent Agent, for the invention of " improvements in

the construction of a certain description of castor, and in apparatus for manufacturing

certain parts of such castors, which apparatus may also be applied for producing

rounded bodies for other purposes." — A communication to him fromabroad by Jean

Baptiste Germain Clergeau, of 33, Boulevard Saint Martin, Paris, France. On

their several petitions, recorded in the Office of the Commissioners on the

27th day of June, 1861. >>page 2965 The London Gazette 19 juillet 1861

-brevet bec de gaz

dans la "Revue anecdotique des excentricités contemporaines"

(1er sem. 1860 nouvelle série tome 1er ) on lit page 178 à 180

que <<Mr l'abbé Moigno, rédacteur du savant

magazine Cosmos"mit l'inventeur [le frère Joachim] en rapport avec

l'abbé Clergeau, qui ... apporta les fonds nécessaires, et mit

son exploitation en pleine prospérité, après en avoir confié

l'administration à un de ses parents.>>...

<< Enfin,

Mr l'abbé Clergeau, parait disposé à seconder de ses capitaux,

tout invention nouvelle reposant sur des choses sérieuses. C'est ainsi

qu'il vient de faire des affaires d'or avec le frère capucin Joachim,

inventeur d'un nouveau bec de gaz qu'on peut admirer à la bibliothèque

Sainte-Gènevieve ... le bec susdit économise 40% de combustible...

Ici Mr l'abbé Clergeau donne tout l'essor à sa causticité

: " nous avons trouvé dit-il qu'il y avait du piquant à voir

un capucin donner de la lumière à notre siècle!">>

mais il va plus loin dans

sa réponse, s'éloignant assez du style de la "vie de Chateaubriand"

...

<<Aussi ferons nous

tout ce qui dépendra de nous pour faire ressortir un fait aussi remarquable

et pour l'opposer aux inutilités verbeuses, ne produisant jamais

rien de bon, de cette foule d'écrivassiers et de bavards qui ne

songent qu'à attaquer, à détruire... >>

et l'auteur de l'article de conclure :<< on voit

que Mr l'abbé Clergeau en vrai banquier n'oublie personne dans le règlement

de ses comptes ... >>

-selon la Gazette des tribunaux de février

1860, constitution d'une société en nom collectif entre M. Hippolyte

Monier (1808-1875, inventeur, notamment d'un bec de gaz économique, demeurant

à Paris, 5 rue du Grands Chantier, enterré au Père-Lachaise)

et de M. jean-baptiste-Germain Clergeau, (Paris, 28 rue des Tournelles) pour

l'exploitation et la vente des brevets appartenant à Mr Monier, pris

ou à prendre...

<<...les dits brevets ayant pour objet un bec de gaz dont les avantages,

celui entre autres de donner une économie de combustible de trente pour cent,

sont énumérés auxdits brevets. La raison et la signature sociales seront : MON1ER

et ?. Chacun des associés aura la signature sociale, mais ne pourra s'en servir

que pour les affaires de ia société, et pour les opérations ne dépassant pas

cinquante francs ; au delà de cette somme de cinquante francs, la signature

des deux associés sera nécessaire, pour la validité des engagements. A l'article

3, M. Clergeau s'est réservé le droit de substituer en son lieu et place, sous

sa responsabilité M. Emile CLERGEAU, son parent, ou tout autre, pour la signa

ture sociale. Par procuration, en date du premier février mil huit cent soixante,

enregistré le premier lu même mois à Paris, folio 40, case S, par le receveur,

qui a perçu deux francs vingt centimes, décime compris, M. Jean-Baptiste-Germain

Clergeau usant de cette faculté, donne pouvoir à M. Emile Clergeau de le remplacer

pour la signature sociale dans les conditions et limites fixées par l'acte de

société, lequel pouvoir aura son effet à partir du premier juin mil huit cent

soixante. Le siège de l'établissement social est établi à Paris, rue du Grand-Chantier,

5. La durée de la société est fixée à douze ans, à par tir du premier février

mil huit cent soixante. Pour extrait : Approuvé : Lu et approuvé, etc..>>

il est clair que le personnage

s'est enrichi, et brasse maintenant au moins autant d'affaires que de littérature;

d'autant que précédant ce qui vient d'être cité,

on lit page 177 de cette même "Revue anecdotique des excentricités

contemporaines" que

<< ... Mr l'abbé Clergeau, ancien aumonier etc..publie depuis quatorze

années un Bulletin financier destiné à indiquer à

ses vénérables collègues les placements de fonds qu'il

croit les plus avantageux par son entremise...>>

depuis quatorze années,

soit depuis 1846, c'est-à dire dès après le dépôt

du brevet du mécanisme transpositeur, et à l'époque de

son accord avec la maison Alexandre...est-ce à dire que le succès

de cette "invention", ou surtout de sa diffusion massive, compte tenu

de ses appuis dans le clergé, auprès du ministre des cultes, et

peut-être même du ministre de l'instruction publique, l'a conduit

à profiter de ce "réseau" pour se forger une clientèle

pour des placements prometteurs ? Plusieurs fois, les évêques ont

du remettre de l'ordre dans ce qui a été appelé du "trafic

de messes" ou d'indulgences (commandes massives de messes par des congégations

plus ou moins complaisantes...), les sommes collectées dans ce but n'étant

pas toujours affectées au repos des âmes...

c'est cet aspect "homme

d'affaire" sera évoqué plus loin, et qui le conduira avec

ses associés, à la faillite et à la condamnation en correctionnelle

...

haut de page

les

orgues Clergeau

faisons une parenthèse

dans la vie riche en évènements de l'abbé Clergeau, pour

s'arrêter sur ces instruments qu'il a réussi à placer de

la Corse à la Belgique, et soyons lui reconnaissant d'avoir choisi des

facteurs compétents qui ont su réaliser des orgues, dont un grand

nombre fonctionne encore, après restauration, certes, mais quel orgue

peut traverser un siècle et demi sans de nécessaires travaux d'entretien

ou de remise en état

?

nous ne dirons rien par contre des harmoniums avec transpositeur, largement

décrits par ailleurs (www.harmonium.forumactif.net, www.harmonium.fr,

etc...) même si on peut penser que leur commerce est pour une part importante

dans l'enrichissement de l'abbé Clergeau (rappelons que la production

des grandes manufactures d'harmonium s'est élevée à plusieurs

centaines de milliers d'instrument !)

la facture des "petites orgues de campagne" après

1830

les caractéristiques des orgues Clergeau ont peut-être en fait

leurs racines dans les courants de la facture parisienne autour de 1830 ; c'est

ce qui ressort de la communication de Philippe Hartmann lors du Symposium sur

les grandes dynasties de facteurs d'orgues Lorrains :

<<...En gros, cela a surtout donné les instruments à mécaniques

à bascules et à éventail, avec des layes qui n'ont plus de boursettes mais des

fils traversant une plaque de métal. On abandonne également les ressorts libres

sur une des branches, que les Callinet ont conservé, et on adopte les ressorts

à pincettes, à 2 pointes qui rentrent dans un trou, tant dans la soupape que

dans le guide. Tous ces petits détails montrent un goût pour une nouvelle mécanique,

nécessairement attachée à des claviers à bascules, faisant oublier la mécanique

suspendue précédente. C'est là qu'on s'aperçoit que les Callinet ont conservé

un type de construction archaisant. Les facteurs "modernes" de 1830 feront donc

ce type d'orgues de campagne; certains sont signés de Stoltz, d'autres ont été

répandus par l'abbé Clergeau. Souvent, ces instruments portent des noms de revendeurs;

en FrancheComté, un nommé Henry, marchand de piano, a signé beaucoup d'orgues

sans en construire un seul. C'est souvent difficile de savoir qui les a vraiment

construits, et je me suis demandé si tout cela ne venait pas d'un des frères

Verschneider, qui devait fournir beaucoup de ses collègues. Les Verschneider

ont très bien pu travailler à Paris et aussi centraliser une construction chez

eux, qui a pu être revendue par des relations parisiennes ou par des amitiés

avec d'autres facteurs...>>

Fédération Française des Amis de l'Orgue - Orgues en Lorraine-Mosellane

- Symposium Les grandes dynasties de facteurs d'orgues Lorrains (Ed Organa Europae

BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX) extrait de : COMMUNICATION de M. Philippe HARTMANN

St-Avold Samedi 9 Juillet 1988.

Ed Organa Europae BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX

Ed Organa Europae BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX

c'est par exemple le cas de l'orgue de St-Pierre de Limours,

construit par les frères Damiens (Eure) en 1865, dans lequel on retrouve

un certain nombre de ces caractéristiques : mécanique à

balancier en éventail, bourdon tout en bois, avec lèvre inférieure

en chêne et manchons trapézoïdaux, doublette et dessus de

hautbois . <<Il représente un courant de facture un peu « archaïsant »

à une époque où se développent des méthodes de construction nouvelles. Les Frères

Damiens avaient préféré recourir à des techniques éprouvées depuis longtemps.>>

conclut Pierre Dumoulin (inv77 Klincksieck éd.). Ou encore l'orgue de

l'église de Montpon (Dordogne), attribué "sans doute à

Leymarie et Trouillet, anciens élèves de Callinet" (site

des amis des orgues de Montpon) dont la première composition était

: Montre - Bourdon - Prestant - Nazard - Doublette - Tierce - Basse de Clairon

et Dessus de Hautbois, montre, prestant et anche coupés en B et D). On

pourrait ainsi multiplier les exemples et trouver à travers la France

de nombreux petits instruments possédant ces caractéristiques.

et en effet, on retrouve dans les orgues Clergeau la mécanique

à bascule en éventail (mécanique anglaise) moins complexe

à mettre en oeuvre qu'une mécanique suspendue avec son abrégé,

la plaque de métal percée qui tient lieu de boursettes etc...

qui caractériseront donc cette "nouvelle facture" (Verschneider

Abbey); le renouveau liturgique et le besoin de petits instruments adaptés

aux églises de campagne ou aux paroisses modestes fera le reste : l'abbé

Clergeau a certainement pressenti un "marché", et l'idée

d'adapter un clavier transpositeur qui facilitera le travail d'un organiste

aux compétences modestes lui permettra de placer ses orgues de la Belgique

(Vinalmont, Wallonie) à la corse...

un revendeur et un (ou des?) sous-traitants...

les caractéristiques

particulières sont bien résumées dans les inventaires du

Limousin (Robert Martin) et des Vosges (Christian Lutz), qui parlent de Clergeau

en tant que "revendeur" des instruments fabriqués par Auguste

Alizant :

<<- construction attribuable à "l'école de Mirecourt",

mais achetée auprès d'un "revendeur" (Clergeau ?, Le Logeais ?) pour les églises

de Felletin et Vallières. Pour l'église de Bourganeuf, bien que le buffet soit

identique aux instruments sus-nommés, la partie instrumentale possède des éléments

plus anciens. Nous sommes ici en présence d'un revendeur, chanoine honoraire

de la cathédrale de Sens, ancien aumônier de M. de Châteaubriand, 28 rue des

Tournelles, à Paris, également rédacteur et directeur du Bulletin de Musique

Religieuse. Les archives de la cathédrale de Sens, en 1852, font état à l'occasion

de la construction d'un orgue de chœur, de M. l'abbé Clergeau, curé de Villeblevin,

inventeur du clavier transpositeur et connu avantageusement dans le monde artistique,

qui fait don de 5 000 F pour la réalisation du projet. Mais c'est sans doute

vers les Vosges et l'école de Mirecourt qu'il faut se tourner pour trouver le

fournisseur de ce prêtre, dont les instruments possèdent de grandes similitudes

avec la facture des Callinet de Rouffach. Les recherches effectuées par Christian

Lutz sur les facteurs d'orgues vosgiens, nous apportent de précieux renseignements.

En effet ont retrouve un facteur d'orgues Auguste Alizant (1824-1870), fils

de facteur d'orgues, qui épouse en seconde noce vers 1853, une demoiselle Jeanne-Alexandrine

Clergeau. Les archives du Tribunal de commerce de Mirecourt font d'ailleurs

état en 1867 de la faillite de Clergeau et Alizant à Paris. Le chanoine assure

donc la commercialisation de ce que fabrique Alizant, les aléas d'un mariage

ont donc créé une association quasi familiale, et le religieux usera de ses

titres de chanoine et l'aumônier de Chateaubriand, pour se créer une clientèle

dans toute la France, puisque de nos jours encore on rencontre dans un grand

nombre de départements de petits instruments au buffet si caractéristique. >>

Inv.Limousin 1993 ASSECARM EDISUD

<<...De fait, les orgues construits par Auguste Alizant

dans les Vosges (Aouze et Saint-Elophe), commandés à Jean-Baptiste Alizant,

montrent d'étonnantes similitudes avec les orgues de Clergeau, au point que

l'on peut se demander si les orgues signés Clergeau n'étaient pas fabriqués

par Alizant à Mirecourt, l'abbé Clergeau n'en assurant que la commercialisation.

Les déplacements d'Auguste Alizant à Tours en 1850, au Havre en 1851, à Auxerre

en 1854 (où lui naquit une fille, Lucie, qui mourut à Mirecourt en 1856), pourraient

peut-être aider à identifier son travail. Les archives du tribunal de commerce

de Mirecourt font état en 1867 de la faillite de Clergeau et Alizant à Paris,

qui étaient alors en affaire avec Didier Poirot....>> inv.Vosges

le(s) buffet(s) ...................

.........

.........

Pratiquement identique pour tous les instruments, on retrouve

une façade en chêne, le reste en sapin, le plafond en toile, mais le trait le

plus original, et sans doute le coup de maître "commercial" a été de faire en

sorte que tous ces instruments soient immédiatement reconnaissables : on retrouve

toujours dans les modèles "classiques" la plate-face de 13+1+13

soit 27 tuyaux du prestant, encadrée de deux tourelles de 5 tuyaux. Si on détaille

chaque façade, on s'aperçoit en fait que les culs-de-lampe ne sont pas tout

à fait identiques, que le feston sculpté sous l'entablement reprend quasiment

le même motif, mais avec des variantes d'un instrument à l'autre, les tourelles

sont surmontées ou non de pot à feu... certains instruments ont été bien sûr

plus ou moins transformés, mais ces caractéristiques restent : même si plusieurs

facteurs en sont les auteurs, cela reste un orgue "Clergeau" !

Le buffet "gothique, lui reste rigoureusement identique d'un

instrument à l'autre. Pourquoi une telle montre dans des instruments se voulant

à la portée de toutes les petites paroisses ? S'agissant du prestant de quatre

pieds, le surcoût était sans doute raisonnable. Pourquoi un seul tuyau écussonné

au centre ? Il est assez rare de trouver des orgues de petite importance avec

une telle plate-face centrale ; en se laissant aller à quelques élucubrations,

on peut remarquer qu'il y a 27 lettres dans le prénom complet Jean-Baptiste-Germain-Clergeau

: est-ce une signature ? Il y a aussi 27 livres dans le Nouveau Testament; les

deux tourelles représentent-elles les deux colonnes qu'on retrouve dans les

temples maçonniques ? On trouve toute sorte de symbolique attachés à certains

nombres (13, 27, 37...) soit en rapport avec l'Histoire Sainte, soit d'ordre

mathématique . Ainsi 3 × 37 = 111, 6 × 37 = 222, 9 × 37 = 333 etc...

On aura compris qu'en cherchant un minimum, on peut associer

facilement un brin d'ésotérisme à cette façade ! Mais pour les quatre buffets

gothiques, rigoureusement identiques et d'apparence un peu lourde, on retrouve

deux tourelles de 3 tuyaux, et une plate-face centrale de 11+1+11 tuyaux, soit

23 tuyaux. Et bien entendu, les nombres 11 et 23 sont riches en significations

symboliques... Et ce grand triangle n'a-t-il aucun rapport avec le compas ouvert

du Grand Architecte ?

Arrêtons là les supputations, l'abbé Clergeau était sans doute

plus homme d'affaires que cabbaliste : il fallait que la façade soit immédiatement

remarquable et reconnaissable, quoi de plus pour attirer l'oeil et donner envie

qu'une belle surface d'étain poli ? Je ne peux m'empêcher de le rapprocher de

manière pragmatique d'une phrase entendue à propos de certaines voitures allemandes

bien connues: "même un paysan du Danube doit pouvoir les reconnaître du premier

coup d'oeil !" ... Et c'est bien le cas pour les orgues Clergeau, un siècle

et demi plus tard ! On lira également avec profit la

description et l'inventaire détaillé réalisé par

M. Rousseau figurant dans le site www.plenumorganum.org

;

à propos des buffets, il faut enfin citer pour l'anecdote,

la confusion de Norbert Dufourq, qui dans son monumental ouvrage "Le livre de

l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard 1969) attribue la construction

de ces orgues au siècle précédent... Comme il le dit lui-même,

il lui était impossible de vérifier partout l'origine de tous

les instruments.

<<page 184 :En revanche, nous ne pensons pas devoir nous

appesantir devant des meubles - fussent-ils datés, ceux-là - de peu de valeur

intrinsèque. Nous ne pouvons de même nous arrêter à ces petits positifs de 5

à 6 jeux, nombreux dans nos églises de campagne et qui témoignent de l'intérêt

porté par des populations rurales (2) au roi des instruments sous le Bien-Aimé.

L'un de ces spécimens, représentatif du simple positif à deux tourelles de 4

pieds entourant une plate-face unique, se trouve à Chantérac (Dordogne). Quelques

draperies en guise de claires-voies à l'extrémité des tourelles, et un large

fronton orné de volutes et feuillages dominant les tuyaux du compartiment central,

c'est à quoi se réduit le décor de ce petit meuble (3). .... ..... (3) Même

structure, mêmes proportions, même décor au positif de Montpon-sur-l'Isle (Dordogne),

hélas! défiguré par le facteur contemporain qui a flanqué sa façade de gros

tuyaux... d'aluminium. .... page 255: ... (1) Il est particulièrement intéressant,

et peut-être unique en France, de découvrir côte-à-côte - à 15 km de distance

- deux buffets d'orgue jumeaux, conçus sans doute par un même architecte: ceux

de Thieux et de Chaumesen- Brie. Ils comportent l'un et l'autre une plateface

unique de vingt-sept tuyaux avec des bouches à l'horizontale, flanquée de deux

tourelles de cinq tubes, le tout pris sous un même entablement. Une claire-voie

de feuillages branchus à double ou triple volute avec bouquet de fleurs terminal

vient couvrir la partie supérieure de la plate-face. En guise de décor, les

cinq tuyaux de chaque tourelle se trouvent enrobés dans une draperie aux plis

relevés par une cordelière à pompons. Sur l'entablement, le sculpteur a placé

un motif triangulaire avec palmes chantournées, qui sert de support à une croix.

Des pots à feu somment les tourelles. Des jouées pleines avec guirlandes et

volutes à feuilles délimitent les parois latérales du petit meuble.>>

il a cependant le mérite de souligner la parenté

de ces buffets avec le petit positif se trouvant dans la chapelle du Saint-Sacrement

de l'église Saint-Merry de Paris (y-est-il encore?) sur lequel on retrouve

ces mêmes éléments de décor mais avec une plate-face

de 13 tuyaux seulement

Le livre de l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard

1969)

Le livre de l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard

1969)

la composition

dans l'inventaire des orgues

du Limousin 1993, Robert Martin poursuit :

<<Dans le numéro 32 (13ème année) du Bulletin de

Musique Religieuse , il est question d’orgue transpositeur (système de M. l’abbé

Clergeau, Brevet d’Invention S.G.D.G. du 14 avril 1845), et d’orgues à tuyaux

: « … Le clavier peut être placé devant ou derrière – un système d’accouplement

remplace avantageusement les pédales – une bascule qui s’ouvre d’un coup de

genou, donne le plein jeu. Il peut y avoir un buffet à tourelles ou gothique,

avec tuyaux de montre parlante en étain brillant et poli – commander trois ou

quatre mois à l’avance.

- 4 jeux, bourdon, prestant, doublette, flûte, 2 mètres 40 sur 1 mètre 80 1.200

- 5 jeux, bourdon, prestant, doublette, nazard, mi-clairon, mi-hautbois, 2 mètres

50 sur 1 mètre 90 1.500

- 5 jeux ½, bourdon, prestant, doublette, dessus de flûte de 8 pieds, nazard,

mi-clairon, mi-hautbois, 2 mètres 60 sur 1 mètre 95 1.700

- 6 jeux, bourdon, prestant, doublette, Flûte de 8 pieds, nazard, mi-clairon,

mi-hautbois, 3 mètres 1.950

Dans les prix ci-dessus le meuble est en chêne, avec devanture découpée, de

très belle apparence – Pour les orgues de plus grande importance 8 et 10 jeux,

nous envoyons un devis et un fac-similé du buffet … >>Inv.Limousin

1993 ASSECARM EDISUD

la composition est typique, on retrouve une manière de "positif

d'orgue classique" avec un cornet décomposé, sans la tierce

toutefois, et une ou deux anches, ce qui donne :

Flûte 8, Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2, Nazard 2

2/3, Clairon-Hautbois 4-8, Trompette 8, et dessus de cornet posté sur

les instruments les plus complets.

Les plus petits modèles ne comportent ni flûte, ni trompette,

ni cornet, le bourdon en bois assurant la base de la pyramide sonore. Je renvoie

au tableau détaillé figurant dans l'étude citée

au-dessus; à noter cependant l'existence d'un instrument de quatre jeux

(Vinalmont, Wallonie) qui présenterait "une façade d'étain"

alors que les plus petits instruments (Marennes Inv.17) ont une façade

ouvragée composée de volets de bois découpés.

le petit instrument de 5 jeux que je détaille ici

avait la composition suivante (inscriptions au crayon sur les faux-sommiers)

:

Bourdon 8, Prestant 4,

Doublette 2, Nazard 2 2/3, Clairon-Hautbois 4-8,

de quoi assurer les fonds

8 et 4 pour l'accompagnement des chants, une doublette qui éclaircit

la polyphonie, une ébauche de plein-jeu avec l'étagement 8-4-2

2/3-2, et les anches pour donner brillant et solennité à l'ensemble,

même si la basse est de 4 pieds, enfin le hautbois peut chanter en solo,

et même alterner avec le nazard : le nombre de combinaisons sonores réalisables

avec seulement cinq jeux permet de retrouver les principales couleurs de l'orgue

classique ! mais les modes évoluent, et le remplacement du nazard par

une voix céleste pour les instruments plus tardifs en est sans doute

une conséquence, bien dommageable à mon avis...voici à

ce sujet la réponse de mai 2016 à

un échange de courriers à propos du remplacement du nazard par

une voix céleste dans certains instruments :

<<- pour compléter la réponse de Maurice Rousseau

qui pense que les premiers instruments comprenaient un nazard, et que c'est

plus tardivement qu'on trouve une voix céleste, on trouve dans les inventaires

les précisions suivantes : (je reprends les instruments avec voix céleste de

son tableau, dans l'ordre chronologique)

-1855 Chateauneuf en Thymerais : remplacement du dessus de cornet par une Voix

Celeste, et du nazard par une gambe, par les frères Abbey en 1889

-1863 Chaumes-en-Brie la composition indiquée est B 8, Fl 8, Pr 4, ?, D 2, ?,

Htbois8 la voix céleste ne figure pas explicitement dans l'inventaire ; il est

par contre intéressant de trouver le prénom "Emile" Clergeau, et mention de

son associé "Margaine" de la banque "Clergeau et Margaine", ainsi que les propositions

de souscriptions préalables à l'achat des orgues (placements de 1800 F à 5 +

3 %), et achat ultérieur à 2400 F ; mais c'est un autre débat!

-1864 Aouze : dans l'inventaire, l'instrument est commandé à Alizant, avec simple

mention de la ressemblance avec les instruments commercialisés par l'abbé Clergeau,

-1866 St-Nicolas la chapelle : (prix d'achat : 5000 F !) plusieurs restaurations,

dont Tschanun 1873

-parmi les instruments non datés : Monterblanc (56) installé par Debierre en

1894, qui "récupère du matériel provenant d'un orgue Clergeau" Maxent (35) en

provenance de Tinténiac : "Yves Sévère ne replace pas le salicional en mauvais

état..."

en conclusion : -le remplacement d'un nazard est avéré dans au moins un instrument

de 1855, il n'est pas impossible que ce soit également le cas dans d'autres,

ayant subi des transformations, mais nous n'avons pas les dates

-les orgues d'Alizant de Aouze (1864) et Soulosse (88) 1866 comportent bien

une voix céleste dès l'origine peut-on donc en conclure que jusque vers 1862-63

on trouvait un nazard, puis ensuite une voix céleste (ou quelquefois un salicional)

? seul un examen plus complet des archives et des instruments pourra préciser

la date de la "transition" >>

...

haut de page

l'homme

d'affaires, les sociétés, et la faillite

replaçons

nous au milieu du XIXème siècle : sous la IIème République,

la loi Falloux remet à l'honneur les écoles libres, et permet

une mainmise importante du clergé sur l'enseignement primaire. Sous le

Second Empire, Napoléon III reste bienveillant envers l'église

catholique, ce qui conforte l'influence de l'Eglise, et les prêtres jouent

un rôle très important, non seulement auprès des populations

rurales, mais aussi auprès de la bourgeoisie. Un grand nombre d'églises

de campagne date de cette époque, construites grâce à des

dons, des legs, et certains prêtres vont outrepasser leur rôle spirituel

et religieux, pour s'interesser davantage à l'aspect financier... de

nombreuses congrégations voient également le jour, et les capitaux

et les sommes mis en jeux ne laissent pas indifférents certaines personnes.

citons

deux personnages avec lesquels on pourrait faire un lointain parallèle

: Louis de Coma, né en 1922, curé de Baulou, et Béranger

Saunière (né en 1852), curé de Rennes-le-Chateau dont une

partie des ressources provenait de "trafic de messes" ou de courtages

de dons, c'est à dire la récolte de fonds auprès de paroissiens,

ou de congrégations, pour dire des messes (mais en quantité industrielles!)

ou faire des retraites spirituelles payantes, pratiques en général

condamnées par l'autorité ecclésiastique. Dans les deux

cas, sont mises en jeu des sommes importantes, même si on évoque

la découverte d'un trésor dans le cas de Béranger Saunière.

On parle également de "carnets" ou de "répertoires"

de personnes ou congrégations prêtes à donner (ou placer?)

de l'argent. Il ne faut pas, bien sûr généraliser à

l'ensemble de clergé, mais il est établi qu'on a pu rencontrer

de telles pratiques ici ou là.

La commercialisation du mécanisme transpositeur a du permettre justement

à l'abbé Clergeau, de se constituer un réseau de correspondants

jusque dans les plus petites paroisses : il suffit de consulter l'annuaire des

diocèses, puisque chaque paroisse a une église susceptible d'accueillir

un harmonium ou un orgue, et un desservant pouvant susciter des dons auprès

de ses paroissiens ou de congrégations. De là à proposer,

en plus d'un instrument, de bons placements, avec retour spirituel (messes,

indulgences) mais aussi plus matériel (il est question de 8% dans certains

articles...), il semble que l'abbé Clergeau ait franchi allègrement

le pas, et dès 1846!

<< [en 1860]... Mr

l'abbé Clergeau, ancien aumonier etc..publie depuis quatorze années

[soit depuis 1846] un Bulletin financier destiné à indiquer à

ses vénérables collègues les placements de fonds qu'il

croit les plus avantageux par son entremise...>>

et ce aidé par une distribution de prospectus, destinés à

vanter 1) les mérites de l'orgue-transpositeur; 2) une méthode

pour former un organiste en quelques semaines; 3) et sans doute...quelques bons

placements avec un bon rendement, comme on le découvre

par exemple dans l'inventaire de Seine-et-Marne, (Klincksieck éd.1991)

où Pierre Dumoulin rapporte à propos de l'orgue de Chaunes-en-Brie,

que la même maison propose service de banque et vente d'orgues :

<<Le conseil de fabrique se réunit en séance extraordinaire

le 3 février 1863. Au cours de cette réunion <<Mr le Curé

demande la parole et expose que la fabrique ayant actuellement en caisse une

somme de mille huit cents francs destinée au paiement de l 'orgue dont

l’acquisition a été décidée, il serait à

propos de ne pas laisser cette somme improductive; que la dite somme pourrait

être placée à la caisse de MM. Émile Clergeau, Marg.

.. et Cie au taux annuel de 5 % d’intérêt et 3 % de prime

à titre d’œuvre pieuse.

M. le Président, ayant mis la question aux voix, le conseil a pris la

décision suivante: 1) la somme de mille huit centfrancs sera déposée

à la caisse de MM. Émile Clergeau, Marg... et Cie pour produire

intérêt au taux de 5 %, plus 3 % à titre d’œuvre

pieuse, jusqu’au premier septembre prochain ».

Au cours de la séance suivante, le 12 avril 1863, réunissant les

membres du conseil de fabrique, <<M. le Curé, ayant demandé

la parole, rend compte des démarches qu’il a

faites pour l’acquisition d’un orgue. Le conseil se trouvant sufisamment

renseigné sur cette question est d’avis que le dit orgue, composé

de 7 jeux, soit acheté pour l’église et

charge M. le curé, de concert avec M. And... et M. Martinet de négocier

cette affaire avec la maison Clergeau et lui donne toute liberté d’action

jusqu’à concurrence de mille

quatre cents francs>>.

La décision du conseil de fabrique est maintenant bien arrêtée

et le facteur choisi travaille avec diligence car «le jour de l’Assomption

I863, le joli et excellent petit orgue

qui se dresse fièrement et coquettement au milieu de la tribune, commença

de se faire entendre, quoiqu’il n’y eût encore qu'une partie

de ses jeux disponible. Il fut fait par

M. Alisan (ou Alison?), facteur distingué de la maison Clergeau, rue

du Val de Grâce, 18, à Paris. Il a coûté, en place,

environ 2 400 francs ».>>(somme bien supérieure à

celles évoquées dans ses prospectus, voir ci-dessus "composition",

s'agit-il d'une erreur de retranscription?)

l'abbé Clergeau devient alors actionnaire, associé, fondateur

de sociétés (société des orgues, société

des bonnes Oeuvres), gérant de banque, dirigeant, chef d'entreprise...

-prorogation de la société en

nom collectif "Clergeau-Margaine", avec procuration à Emile

Clergeau, "parent", dans la gazette des tribunaux du 16 janvier 1864,

on lit :

<<au terme d'un acte...intervenu entre : M. Jean-Baptiste-Germain Clergeau,

(Paris, 28 rue des Tournelles), Mr Auguste Margaine (Paris, rue St-Gilles, 1x)

et M. Emile Clergeau, demeurant à Paris rue Duval, 3, il appert : -que

la société en nom collectif existant entre les sus-nommés

sous la raison sociale "Emile Clergeau, Margaine et cie", dont le

siège est à Paris, rue des Tournelles, 28, et sous le nom générique

de Maison de banque-A été [prorogée?] de six années,

qui expireront le 31 décembre 1870 -laraison sociale continue à

être Emile Clergeau, Margaine et cie-la signature appartient à

M. Jean-Baptiste-Germain Clergeau -enfin le siège social reste établi

à Paris, rue des Tournelles, 28 >>

cet "Emile Clergeau", auquel on a quelquefois attribué des

orgues ou des harmoniums, et désigné dans les actes juridiques

comme "parent", apparaît dans cet extrait d'arbre généalogique

: extrait

de l'arbre généalogique de la famille Clergeau en lien de parenté

avec l'abbé Clergeau le lien de parenté n'est pas connu à

ce jour, mais compte-tenu des âges respectifs de chacun, de la confiance

qui est placée en Emile, qui obtient procuration pour une "maison

de banque", du fait qu'il s'agit du frère de Jeanne-Alexandrine

qui épousera Auguste Alizant, l'hypothèse que Emile et J-Alexandrine

soient les neveu et nièce de l'abbé ne paraît pas si fantaisiste!

dans

l'ouvrage "naissance

du patronnat de Jean Lambert-Dansette tome II le temps des pionniers 1830-1880

(L'Harmattan)" au ch.6:

<<"les classes moyennes" l'auteur nous apprend

qu'en 1859, la Société des Eaux de Calais, chargée d'amener

l'eau issue de sources vers la ville, devient "Clergeau et Cie">>

on découvre également que l'abbé Clergeau était

associé à un certain Margaine pour diriger une maison de banque

"Clergeau et Margaine" et qu'en 1866, c'est la faillite, les associés

sont poursuivis et condamnés, des sommes considérables étant

en jeu...

Mais les qualités de gestionnaire et peut-être l'honnêteté

n'y étaient sans doute pas, d'où la faillite, et la condamnation

qui surviennent bientôt :

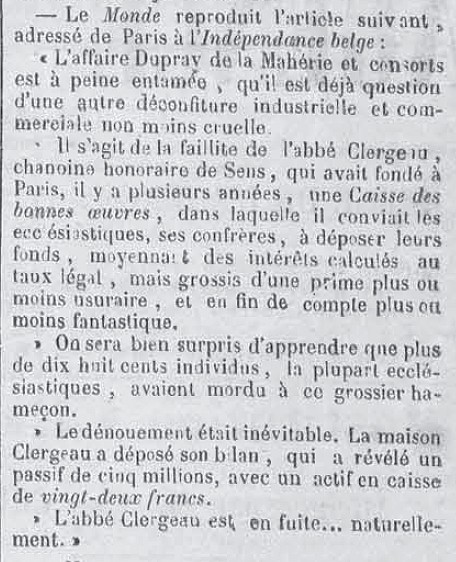

-selon la Gazette des tribunaux du 13 juin 1866

: <<Jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 juin 1866, lequel

dit : Que le jugement du 30 mai 1866, déclaratif de la faillite des sieurs

Clergeau et Margaine, négociants, demeurant à Paris, rue des Tournelles

28, s'applique à la société en nom collectif G.Clergeau

et Margaine ayant pour objet les opérations dites de banque et la fabrication

et la vente d'orgues, et siège à Paris, rue des Tournelles, 28

pour la maison de banque, et rue du Val-de-Grace, 18 pour la maison d'orgues,

ladite société composée de 1° Jean-Baptiste Germain

Clergeau, demeurant à Paris rue des Tournelles, 28 ; 2° Auguste-François

Margaine, demeurant à Paris, rue St-Gilles, 12, ; déclare en conséquence,

en tant que de besoin et comme ayant fait partie de ladite société,

en état de faillite ouverte : 1° Jean-Baptiste Germain Clergeau,

demeurant à Paris rue des Tournelles, 28 ; 2° Auguste-François

Margaine, demeurant à Paris, rue St-Gilles, 12 ; Dit que le jugement

vaudra rectification et complément en ce sens du jugement déclaratif

de faillite du 30 mai dernier, et qu'à l'avenir les opérations

de la faillite seront suivies sous la dénomination qui précède

(n°6214 du greffe).>>

-Gazette des tribunaux du 11 octobre 1866 :

<<convocations de créanciers...de la société en nom

collectif G.Clergeau et Margaine ayant pour objet les opérations dites

de banque et la fabrication et la vente d'orgues, et siège à Paris,

rue des Tournelles, 28 pour la maison de banque, et rue du Val-de-Grace, 18

pour la maison d'orgues... le 1? octobre à 1? heures>>

extrait de "la grande

bohème d'Henri Rochefort 1866"

<< L'abbé Clergeau l'a bien compris lui ; aussi, au lieu de se laisser

prendre et envoyer àCayenne, où il eût été peut-être obligé de violer,

comme condamné, le vœu de célibat qu'il avait fait, comme prêtre, est-il parti

subitement pour l'étranger, en allégeant ses actionnaires de la Société des

bonnes œuvres: d'une somme de cinq millions qui les gênaient, il faut croire,

et qui les gêneront bien davantage, maintenant qu'ils ne les reverront plus.

J'ajouterai que les porte-monnaie compromis dans cette culbute ne m'inspirent

aucune pitié. En effet, cette société dite des bonnes œuvres était tout simplement,

une banque qui promettait aux petits capitaux des intérêts disproportionnés.

Le titre qui était donc déjà un spirituel mensonge aurait dû éclairer les participants

à des combinaisons désavouées par la morale : — L'abbé Clergeau, il est vrai,

peut répliquer que ladite société a été réellement une bonne œuvre pour lui

qui a récolté cinq millions : mais cette interprétation n'aurait sans doute

pas plus de succès que l'argumentation du dentiste qui arrachait en plein vent

les dents sans douleur, et, quand on lui faisait observer que ses victimes poussaient

pendant l'opération des cris épouvantables, répondait tranquillement : — Elles

poussent des cris, c'est vrai ; mais ce sont des cris de joie. L'abbé Clergeau

n'en est pas moins parti, comptant sur la charité chrétienne pour consoler ceux

qu'il a dépouillés. Il s'est 'probablement tenu, avant de s'exiler, ce raisonnement

où éclate à la fois la logique et la confiance en Dieu. — S'ils meurent de misère

ici-bas, le Seigneur les récompensera là-haut. Voilà comment les hommes intelligents

profitent de tout, même de l'immortalité de l'âme, pour imposer silence à leurs

scrupules>>

dans le journal quotidien "Le Mousquetaire", il est fait référence

à une "Société des orgues": s'agit-il de la société

qui commercialisait les petits instruments dans toute la France, et jusqu'en

Belgique, entité bien différente des ateliers de facture d'orgues

qui fabricaient les instruments ?

<<tribunal correctionnel de paris 6ème chambre Président

Delesvaux : escroqueries, abus de confiance, l'abbé Clergeau et ses diverses

sociétés: la société des orgues, le crédit

des paroisses, la caisse des bonnes oeuvres, la banque des dépots, les

eaux de Calais, la société des institutions de Boulogne et de

Saint-Mandé ... sont impliqués trois prévenus : l'abbé

Clergeau, le sieur Margaine et le sieur Faure dit de Monginot ... ("Le

Mousquetaire, Paris et départements" Lundi 8 Avril 1867)

résumé de l'article: venu

à Paris pour exploiter en grand un procédé dont il se disait

l'inventeur, il était arrivé à réaliser en très

peu de temps un bénéfice de 400.000 fr ... plus tard il ouvrit

une banque de dépot et fit appel tout particulièrement au membres

du clergé à qui il promettait un intérêt de 8% ...

mais s'engageant en 1859 dans la Société des Eaux de Calais qui

était dans une situation déplorable, il acheta à bas prix

une multitude d'actions, qu'il revendit bien plus cher à ses commettants

; il se trouva ainsi seul maître de l'entreprise ... l'ancien directeur

de la société des eaux, Guizelin porte plainte contre lui et son

neveu ... à cette époque le chiffre des dépots à

lui confiés s'élevait à la somme de plus de deux millions,

et cependant il existait déjà un déficit de 800.000 francs

... c'est encore à cette époque que pleuvaient des prospectus

mensongers qui ont amené de nouveaux versements...

... déposent ensuite des membres du clergé

[dont le curé d'Isigny] qui ont fait des dépots, mais n'ont jamais

vu les intérêts que sur le papier et dont le capital s'est envolé...

... le tribunal, après délibération

... a condamné l'abbé Clergeau (par défaut) à cinq

ans de prison et 50 fr d'amende, et le sieur Margaine à trois mois de

prison et 50 fr. d'amende>>

notre abbé semble

désormais bien loin des préoccupations liées à la

propagation du chant choral dans les campagnes

-Le Journal des Economistes 4 Juin 1867 : <<Voici

ce que deviennent quelques-unes de ces entreprises de crédit baptisées

de grands noms et annoncées avec audace. Nous lisons dans un journal quotidien:

" Un prétre, l'abbé Clergeau, ancien curé d'une paroisse de Bourgogne, ancien

vicaire du chapitre de Sens, venu a Paris, il y a plus de vingt ans, pour exploiter

un procédé dont il se disait l‘inventeur, un nouveau sys tème de transposition

pour le clavier des orgues, n'a pas tardé a y occuper une position industrielle

considérable. S'adressant plus particulièrement à ses anciens collègues,

aux curés et desservants de campagne, par des lettres, par des prospectus, par

des circulaires, il leur demandait le dépôt de leurs fonds ou de titres représentant

des valeurs cotées à la Bourse, en leur promettant de leur servir un intérêt

de 8 %. Séduits par l’appât de ce bénéfice un peu usuraire, bon nombre d'ecclésiastiques

ont confié leurs fonds ou leurs valeurs à l’abbé Clergeau, qui, toujours proclamant

le succès de ses entreprises et promettant de plus grands avantages, a fondé

successivement six établissements sous les noms de : la caisse des Bonnes

œuvres, -le Crédit des pa roisses, -la banque des Dépôts, -les Eaux de Calais.

-la Société des institutions de Boulogne et de Saint-Mandé. Le résultat

de toutes ces entreprises a été une faillite présentant un passif de plus de

4 millions en face d'un actif de 60,000 fr., ensuite de laquelle s‘est dressée

contre l'abbé Clergeau et deux de ses associés, les sieurs Faure (dit de Monginot)

et Margaine, une triple prévention de banqueroute simple, d'escroquerie et d’abus

de confiance. Bon nombre de témoins ont été entendus, presque tous des ecclésiastiques,

curés et desservants de divers départements. Tous ont déclaré qu'ils ont été

trompés par l'abbé Clergeau, auquel, avec la plus grande confiance, ils ont

envoyé leurs fonds ou des valeurs pour en faire un emploi déterminé; le résultat

a été pour eux un désastre complet; quelques uns out été désintéressés, non

par l‘abbé Clergeau, mais par ses associés. Le syndic de la faillite a déclaré

que l‘abbé Clergeau percevait pour son traitement particulier une somme de 23,000

fr., menait un grand train et avait une maison de campagne à Enghien. .

L'abbé Clergeau, qui depuis longtemps est en fuite, ne s'est pas présenté à